- Details

Augendiagnose - So geht das

Augendiagnose - Ursprung in der ärztlichen Ganzheitsphilosopie:

Wenn heutzutage von Augendiagnose die Rede ist, so wird darunter meist die Irisdiagnose verstanden. Sie wurde in Deutschland 1883 durch Lorbacher bekannt und fand in Dr. E. Schlegels: 1887 erstmals erschienenem Buch: „Die Augendiagnose des Dr. Ignaz von Péczely“ ihre erste genauere Darlegung. Zentraler Gegenstand der Beurteilung war und blieb bis heute dabei immer die Iris, welche die dunkle Pupille als farbigen Kreis umrundet und sich deutlich vom Augeneiweiß abhebt. Frühere Anatomen, wie z.B. Philip Verheyn (1708), haben sie als „Traubenhaut“ bezeichnet. Deren vom hellen Blau über Grau und grünlich bis zum dunklen Braun reichende „Farbskala“ ist ein Grund dafür, dass man die „Traubenhaut“ schon in klassischen Zeiten mit dem Regenbogen verglich und nach dessen mythischer Personifikation der Göttin „Iris“ benannte. Wie sie als Götterbotin Himmel und Erde verband, so sah auch die heilige Hildegard von Bingen in der Iris ein Ausdrucksfeld des Verhältnisses zwischen Umwelt und Innwelt, oder wie Paracelsus, zwischen Makro- und Mikrokosmos. Dieser in der klassischen Humoralpathologie fußende Gedanke begegnet uns noch 1813 in der Antrittsvorlesung von J. Beer, der die Wiener augenärztliche Schule begründete. Er lebte fort in der Krasenlehre des Wiener Pathologen Rokitansky. Man sah in der Irisfarbe und -faserung einen Hinweis auf die „Formverschiedenheiten nach der Konstitution und dem Temperament“ (C. E. Bock), bis Rokitanskys Lehre dem Druck der Zellularpathologie Rudolf Virchows unterlag. Diese machte, wie P. Hühnerfeld richtig sagt, der gesamten bis dahin vorliegenden abendländischen Pathologie den Garaus. An die Stelle des Ganzheitsdenkens trat das Detaildenken. Verständlich, dass ein Kritiker der Iridologie, wie Prof. P. A. Jaensch glaubte, sagen zu können: Die Augendiagnostiker „sind Epigonen der verirrten und verwirrten Geister einer früheren Zeit, die nach und nach jeden Grund und Boden verloren haben,...“. Für ihn, wie für die heutige „Wissenschaft“ ist die Irisfarbe nur für den Anthropologen interessant. Einmal als Rassemerkmal, dann als Erbmerkmal das den Regeln Mendels folgend von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Wenn heutzutage von Augendiagnose die Rede ist, so wird darunter meist die Irisdiagnose verstanden. Sie wurde in Deutschland 1883 durch Lorbacher bekannt und fand in Dr. E. Schlegels: 1887 erstmals erschienenem Buch: „Die Augendiagnose des Dr. Ignaz von Péczely“ ihre erste genauere Darlegung. Zentraler Gegenstand der Beurteilung war und blieb bis heute dabei immer die Iris, welche die dunkle Pupille als farbigen Kreis umrundet und sich deutlich vom Augeneiweiß abhebt. Frühere Anatomen, wie z.B. Philip Verheyn (1708), haben sie als „Traubenhaut“ bezeichnet. Deren vom hellen Blau über Grau und grünlich bis zum dunklen Braun reichende „Farbskala“ ist ein Grund dafür, dass man die „Traubenhaut“ schon in klassischen Zeiten mit dem Regenbogen verglich und nach dessen mythischer Personifikation der Göttin „Iris“ benannte. Wie sie als Götterbotin Himmel und Erde verband, so sah auch die heilige Hildegard von Bingen in der Iris ein Ausdrucksfeld des Verhältnisses zwischen Umwelt und Innwelt, oder wie Paracelsus, zwischen Makro- und Mikrokosmos. Dieser in der klassischen Humoralpathologie fußende Gedanke begegnet uns noch 1813 in der Antrittsvorlesung von J. Beer, der die Wiener augenärztliche Schule begründete. Er lebte fort in der Krasenlehre des Wiener Pathologen Rokitansky. Man sah in der Irisfarbe und -faserung einen Hinweis auf die „Formverschiedenheiten nach der Konstitution und dem Temperament“ (C. E. Bock), bis Rokitanskys Lehre dem Druck der Zellularpathologie Rudolf Virchows unterlag. Diese machte, wie P. Hühnerfeld richtig sagt, der gesamten bis dahin vorliegenden abendländischen Pathologie den Garaus. An die Stelle des Ganzheitsdenkens trat das Detaildenken. Verständlich, dass ein Kritiker der Iridologie, wie Prof. P. A. Jaensch glaubte, sagen zu können: Die Augendiagnostiker „sind Epigonen der verirrten und verwirrten Geister einer früheren Zeit, die nach und nach jeden Grund und Boden verloren haben,...“. Für ihn, wie für die heutige „Wissenschaft“ ist die Irisfarbe nur für den Anthropologen interessant. Einmal als Rassemerkmal, dann als Erbmerkmal das den Regeln Mendels folgend von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Entwicklung der Lehre zur Augendiagnose. Über Erkenntnisse und Irrtümer

Die erste Schule, die Péczely’s Ansatz weiter führte, ging von einem Irrtum des Felke-Schülers A. Müller aus. Er glaubte, dass die lichthimmelblaue Iris die einzig Normale, sozusagen gesundheitsanzeigende, sei. Automatisch waren danach alle nicht himmelblauen Iriden krankheitshinweisend. Das allgemeine und fleckige Braun war für Müller Kennzeichen einer Krätzeerkrankung, wobei er die Bedeutung anderer „Farben“ offen ließ. Diese brachte dann Liljequist mit Impfungen und schulmedizinischen Arzneien in Verbindung. Sie waren für ihn Stoffe „welche nicht zur Nahrung des Körpers gehören, deshalb mit denselben dem Körper nicht organisch einverleibt werden können..:“. Sie waren für ihn Schädlichkeiten, die im Blut- und Lymphstrom kreisen und in der Iris zu Fremdfärbungen führen. Darin sollten sich Krankheiten zeigen, die von Arzneiintoxikationen ausgelöst werden. Mit P. J. Thiel‘s Feststellung, dass auch die im Stoffwechsel entstehende Harnsäure Ursache vieler Beschwerden ist - nicht nur der Gicht - erfolgte in der Iridologie die Hinwendung zu den endogenen Toxinen. Sie traten mit Schnabel in den Vordergrund der neueren Iridologie. Die bei der Blutbildung und dem Blutabbau anfallende Pigmentationen weisen dabei vor allem auf Störungen der Leber und zum Teil auch der Milz hin. Beim Urorosein spielen die enzymatische Funktion des Pankreas und vor allem auch die Darmflora eine Rolle. Die rostbraunen Pigmente werden deshalb als Hinweise auf eine Dysbakterie und bei deren Bedeutung in der Krebsgenese als Ausdruck einer Präkanzerose angesehen. Als noch verdächtiger gelten die „Teerpigmente“, die physiologisch gesehen pathogene Ansammlungen von Melanin sind.

Melanin - die Farbe des Körpers

Die Bedeutung von Melanin liegt zunächst darin, dass dieses nicht nur in leicht „entartenden“ Pigmentwarzen und im besonders bösartigen Melanosarkom vorkommt, sondern die normale Köperfarbe ist. Hell und dunkel von Haut, Haaren und Iris sind durch nichts anderes bedingt als durch die Menge des in ihnen enthaltenen Melanins. Es ist also ein autochthones, d.h. im Körper selbst vorkommendes Stoffwechselprodukt, das spezielle Zellen, die Melanozyten, bilden. Der zur Bildung von Melanin führende Prozess ist eng mit hormonellen und nervalen Einflüssen verbunden. Die Kenntnis dieser Einflüsse erklärt manche allgemeine und regionale Hyper- und Hypopigmentationen. Das zeigt sich z.B. beim sogenannten Horner-Syndrom, bei dem es durch eine Läsion des Halssympathikus u.a. zu einer einseitigen Irisaufhellung kommt. Sie führt dazu, dass eine Iris braun, die andere hell ist. Eine besondere Bedeutung dürfte dabei der Tatsache zukommen, dass die Melanozyten, welche die vordere Grenzschicht der Iris bilden, in neuerer Zeit als „maskierte primitive Neuroren“ (Burgers) erkannt wurden. Abgesehen davon ermöglicht die melaninbedingte Irispigmentation Rückschlüsse auf das Hypophysen-Nebennieren-System. Ebenso auf das Hypophysen-Epiphysen-System. Im Zusammenhang mit dem Pupillenrhythmus ist eine Bewertung der funktionellen Körperrhythmen und der Schilddrüse möglich. Dazu kommt, dass im Zuge der Melaninbildung auch gelbe und rote Pigmentvorstufen entstehen können. Sie geben oft einen Hinweis darauf, an welcher Stelle der zur Melaninbildung führende Stoffwechselprozess unterbrochen ist. Angeborene, also genetisch determinierte Momente können sich hierbei ausdrücken, aber auch toxische Einflüsse. Metalle wie Gold, Silber, Quecksilber aber auch die in der Psychopharmazie verbreiteten Phenothiazine sowie andere Pharmaka sind beispielsweise in der Lage den Prozess der Melaninbildung anzuregen. Dies ermöglicht die Bildung von Hyperpigmentationen. Sie können aber auch durch Ablagerung eine eigene Pigmentation verursachen. Diese Beispiele zeigen, dass die Augendiagnostik auch heute noch „keine abgeschlossene Wissenschaft“ ist (so Paul LOOSE 1924). Sie zeigen auch, dass die Theorie der Medizinalvergiftung, die Liljequist begründete und zu gleich mit seiner Behauptung: fast alles Elend kommt von den „Doktorgiften“ in Misskredit brachte, sich in unseren Tagen neu stellt. Als eigentliches Körperpigment kann, wie der Felke-Interpret A. Müller richtig feststellte, das Melanin nicht von Natur aus pathologisch sein. Es ist - wenn es (fast) fehlt, wie bei blonden, blauäugigen Menschen, oder vorherrscht, wie bei schwarzhaarig, braunäugigen Menschen, typenbestimmend. Man brauchte nur - und offenbar tat dies Frau M. Madaus als Erste - an die klassische Lehre von der „Formverschiedenheit nach der Konstitution und dem Temperamente“ anzuschließen und gelangt damit automatisch zu einer iridologischen Konstitutionslehre.

Die iridologische Konstitutionslehre

Schon die Klassiker verbanden z.B. die blaue Iris wie 1855 C. E. Bock mit einer „leukophlegmatischen oder lymphatischen Konstitution“ und die braune Iris mit einer kräftigen Tätigkeit der Blutumlaufs- und Verdauungsorgane. Entsprechend finden wir seit Frau Madaus in der Iridologie eine lymphatische, eine hämatogene, und eine Misch-Konstitution, die sich an der Irisgrundfarbe orientieren. Dabei wird die lymphatische Konstitution von der blauen Iris, die hämatogene Konstitution von der braunen Iris repräsentiert. Sie stehen, wie jede Konstitution für bestimmte Dispositionen. Die blauäugig-lymphatische Konstitution steht für die Neigung zu Anginen, Schnupfen, Katarrhen, Erscheinungsformen der exsudativen Diathese, zu rheumatoiden Vorgängen und anderen mehr. Die braunäugig-hämatogene Konstitution neigt dagegen zu Stoffwechsel-Störungen, die oft mit hormonellen Gegebenheiten zusammenhängen. Bestimmte Momente der Grundfärbung, wie ein helleres oder dunkleres Blau, Zeichen, wie z.B. weiße Flocken, führen zur Differenzierung von Untertypen wie der hydrogenoiden Konstitution und Anderen. Für J. Deck waren diese Untertypen „genetisch-determiniert“ und damit genotypisch. Für Frau Madaus waren sie nichts absolut Feststehendes, sondern ein „Zustand ... der sich aus sich heraus entwickelt hat und gegen bestimmte Einflüsse Widerstand leistet oder ihnen unter liegt.“ Während die Konstitutionen bei Deck also von Geburt an feststehen, wird bei Frau Madaus die ererbte „erste Konstitution“ durch „Lebensweise und Infektion mit krankhaften Entwicklungen“ zu einer „zweiten“ und „dritten Konstitution“ modifiziert. Die lymphatische wird beispielsweise zu einer hydrogenoiden Konstitution. Kenner der Konstitutionstypologie wissen um diese Probleme, deren Darlegung hier zu weit führen würde. Doch noch heute gilt Karl Schultes Feststellung: „Wer in das Wesen der Irisdiagnose tief eindringen will, muss zu erst die Konstitutionslehre verstehen und beherrschen lernen, denn diese ist auch eine der fundamentalen Forderungen der Iridologie. Mit der sog. Symptomirisdiagnose kommt der Iridologe nicht weit. Konstitution ist die Hauptsache.“ Besser gesagt: die Grundlage.

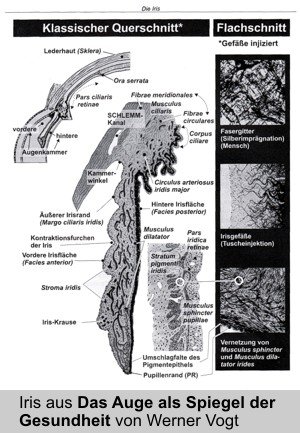

Irisstruktur und Organzeichen

Dies zeigt sich auch bei der Irisstruktur. Zwar ist das Strukturbild der Iris durch die in radiärer Richtung verlaufenden Blutgefäße bestimmt, doch die Iridologie spricht weniger von solchen als von Irisfasern. Seit LILJEQUIST gilt ihre Dichte und ihr gleichmäßiger Verlauf als Maßstab der Körper- beziehungsweise Gewebskonstitution. Während er sechs Stufen unterschied, definierte K. Baumhauer vier. „Besonders der Grad der Erhaltung der vorderen Grenzschicht und damit der größeren oder geringeren Sichtbarkeit des Stützgewebes und der Gefäßschicht in ihrer Zartheit oder Stärke sind (es)“ so K. Baumhauer, „die für die Wertung der Widerstandskraft des Organismus in Betracht gezogen werden müssen.“ Deutlich wird an dieser Aussage, dass das Strukturbild der Iris nicht nur von den die Gefäßschicht bildenden „Irisfasern“ geprägt wird, sondern auch von der sie überdeckenden vorderen Grenzschicht. Diese besteht weitgehend aus vernetzten Melanozyten. Übersehen wird dabei vielfach, dass sich von der Schichtung der Iris Beziehungen zu den Konstitutionstypologien ergeben, die von der entwicklungsgeschichtlichen Gestaltprägung durch die drei Keimblätter ausgehen. So wie z.B. C. Hüters Naturelle jedem Iridologen geläufig sind. Dagegen gelten regionale Einbrüche in das Irisgewebe, je nach Größe und Eindringtiefe, als „Organ-Zeichen“. Ist nur die vordere Grenzschicht betroffen, so erscheinen sie entweder als Waben oder als mehr oder weniger große Ellipsenbildungen (Lakunen), in denen die Struktur der Gefäßschicht deutlich erkennbar ist. Reichen sie bis in die Gefäßschicht, sind sie in der Regel kleiner, rondenförmig mit dunklem, schwarzgrauen Hintergrund. Reichen die Defektzeichen bis zum Pigmentepithel, das die Irisrückwand bildet, dann sind sie klein, schlitz- oder lochförmig und tiefschwarz. Alle diese Einbrüche gelten als Organzeichen. Vor allem sie sind es, derentwegen die Iridologie als eine Lehre bezeichnet wird, die davon ausgeht, dass sich in der Iris sämtliche Organe in bestimmten Feldern (Sektoren) widerspiegeln. Allerdings nicht die „normalen“, sondern die „nicht normalen Zustände“ (I. Péczely). Lakunen gelten dabei als Schwächezeichen, das heißt als Zeichen, die daraufhin weisen, dass es bei starker Belastung eines Organs zu Versagenszuständen kommen kann. Krypten gelten als Zeichen von Webmusterdefekten im Gewebe, wie sie z.B. als Papillome, Zysten, Polypen, Warzen usw. in Erscheinung treten. Defektzeichen signalisieren Gewebszerfall und sind dadurch für J. Deck Hinweise auf eine mögliche Karzinombildung. Umstritten ist bis heute, wie die Zeichen entstehen. Die ursprüngliche, von Péczely inaugurierte Meinung war, dass alle Zeichen Krankheitsfolgen und damit Krankheitshinweise sind. Der bedeutendste Péczely-Interpret, Dr. E. Schlegel, vertrat als Erster die Meinung, dass die Iriszeichen Sympathikuszeichen seien. Dr. W. Lang versuchte dann die von Schlegel offen gelassenen Verbindungswege aufzuzeigen, um dadurch „Die anatomischen und physiologischen Grundlagen der Augendiagnostik“ zu erlangen. Dabei ist für ihn der Hypothalamus die Stelle, in der die Reize der Vasomotorenbahn des Körpers auf die der Iris umgeschaltet werden. Im Gegenatz hierzu bezeichnete J. Angerer die Augendiagnostik „als Lehre der optisch gesteuerten Reflexsetzungen“, während J. Deck die Organzeichen als genetisch-determinierte und damit schon im Erbe nach Form und Lage festgelegte Hinweise auf Organe auffasst. In allen Fällen bleiben jedoch Fragen offen. So werden die von Dr. W. Lang dargestellten Verknüpfungen vom Anatomen J. Rohen mit dem Argument der hierzu nötigen Masse von Nervenfasern bezweifelt.

Dies zeigt sich auch bei der Irisstruktur. Zwar ist das Strukturbild der Iris durch die in radiärer Richtung verlaufenden Blutgefäße bestimmt, doch die Iridologie spricht weniger von solchen als von Irisfasern. Seit LILJEQUIST gilt ihre Dichte und ihr gleichmäßiger Verlauf als Maßstab der Körper- beziehungsweise Gewebskonstitution. Während er sechs Stufen unterschied, definierte K. Baumhauer vier. „Besonders der Grad der Erhaltung der vorderen Grenzschicht und damit der größeren oder geringeren Sichtbarkeit des Stützgewebes und der Gefäßschicht in ihrer Zartheit oder Stärke sind (es)“ so K. Baumhauer, „die für die Wertung der Widerstandskraft des Organismus in Betracht gezogen werden müssen.“ Deutlich wird an dieser Aussage, dass das Strukturbild der Iris nicht nur von den die Gefäßschicht bildenden „Irisfasern“ geprägt wird, sondern auch von der sie überdeckenden vorderen Grenzschicht. Diese besteht weitgehend aus vernetzten Melanozyten. Übersehen wird dabei vielfach, dass sich von der Schichtung der Iris Beziehungen zu den Konstitutionstypologien ergeben, die von der entwicklungsgeschichtlichen Gestaltprägung durch die drei Keimblätter ausgehen. So wie z.B. C. Hüters Naturelle jedem Iridologen geläufig sind. Dagegen gelten regionale Einbrüche in das Irisgewebe, je nach Größe und Eindringtiefe, als „Organ-Zeichen“. Ist nur die vordere Grenzschicht betroffen, so erscheinen sie entweder als Waben oder als mehr oder weniger große Ellipsenbildungen (Lakunen), in denen die Struktur der Gefäßschicht deutlich erkennbar ist. Reichen sie bis in die Gefäßschicht, sind sie in der Regel kleiner, rondenförmig mit dunklem, schwarzgrauen Hintergrund. Reichen die Defektzeichen bis zum Pigmentepithel, das die Irisrückwand bildet, dann sind sie klein, schlitz- oder lochförmig und tiefschwarz. Alle diese Einbrüche gelten als Organzeichen. Vor allem sie sind es, derentwegen die Iridologie als eine Lehre bezeichnet wird, die davon ausgeht, dass sich in der Iris sämtliche Organe in bestimmten Feldern (Sektoren) widerspiegeln. Allerdings nicht die „normalen“, sondern die „nicht normalen Zustände“ (I. Péczely). Lakunen gelten dabei als Schwächezeichen, das heißt als Zeichen, die daraufhin weisen, dass es bei starker Belastung eines Organs zu Versagenszuständen kommen kann. Krypten gelten als Zeichen von Webmusterdefekten im Gewebe, wie sie z.B. als Papillome, Zysten, Polypen, Warzen usw. in Erscheinung treten. Defektzeichen signalisieren Gewebszerfall und sind dadurch für J. Deck Hinweise auf eine mögliche Karzinombildung. Umstritten ist bis heute, wie die Zeichen entstehen. Die ursprüngliche, von Péczely inaugurierte Meinung war, dass alle Zeichen Krankheitsfolgen und damit Krankheitshinweise sind. Der bedeutendste Péczely-Interpret, Dr. E. Schlegel, vertrat als Erster die Meinung, dass die Iriszeichen Sympathikuszeichen seien. Dr. W. Lang versuchte dann die von Schlegel offen gelassenen Verbindungswege aufzuzeigen, um dadurch „Die anatomischen und physiologischen Grundlagen der Augendiagnostik“ zu erlangen. Dabei ist für ihn der Hypothalamus die Stelle, in der die Reize der Vasomotorenbahn des Körpers auf die der Iris umgeschaltet werden. Im Gegenatz hierzu bezeichnete J. Angerer die Augendiagnostik „als Lehre der optisch gesteuerten Reflexsetzungen“, während J. Deck die Organzeichen als genetisch-determinierte und damit schon im Erbe nach Form und Lage festgelegte Hinweise auf Organe auffasst. In allen Fällen bleiben jedoch Fragen offen. So werden die von Dr. W. Lang dargestellten Verknüpfungen vom Anatomen J. Rohen mit dem Argument der hierzu nötigen Masse von Nervenfasern bezweifelt.

Wie entsehen Zeichen - Leitwerklehre von Werner Vogt

J. Angerer macht keine näheren Angaben darüber, wie man sich die optische Steuerung der Reflexsetzung vorzustellen hat. Nach der herrschenden Neuronenlehre können Bahnen, die sie bewirken, mit denen von W. Lang für die Zeichensetzung verantwortlich gemachten Vasomotorenbahnen nicht identisch sein. Betrachtet man beide Auffassungen jedoch im Lichte der von Werner Vogt schon 1953 beschriebenen Leitwerklehre, so gewinnen sie einen neuen Zusammenhang. Die Irisdiagnostik erweist sich dann als „Lehre partieller Störungen der optischen Reflexsetzung.“ Auch die Frage, ob alle Organzeichen, so wie J. Deck annimmt, „genetisch determiniert“ sind, stellt sich erneut, wenn man daran denkt, dass angeborene Irisdefekte als Embryopathiefolgen tierexperimentell erzeugt werden können. Darüber hinaus bildet sich zwar die ererbte Irisfarbe in den ersten Monaten des Lebens heraus, doch die Struktur der Irisvorderfläche kann sich - bis mindestens zur Pubertät - noch durch die Entstehung neuer Krypten und Vergrößerung der vorhandenen verändern. Sicher - und in der Iridologie unstrittig - ist, dass Gefäßreihen, wie z.B. Reizfasern, Vaskularisationen, Gefäßschlängelungen und andere mehr, reflektorisch bedingt sind. Das gilt auch für Serumaustritte, die sich dann als weiße Wolken oder Wische zeigen und meist in der Kindheit entstehen. Doch während sich die Gefäßzeichen oft zurückbilden können, bleiben verfestigte Wolken vielfach bestehen und zeigen eine Konstitutionsbeeinflussung durch Lebensweise und Infektionen, wie sie schon Frau Madaus beobachtete. Weitgehend einig ist man sich auch - die denkbaren Übertragungswege vorausgesetzt - dass die Gefäß- und die Entzündungszeichen (Wolken) der Segmentologie und damit der Iristopographie folgen.

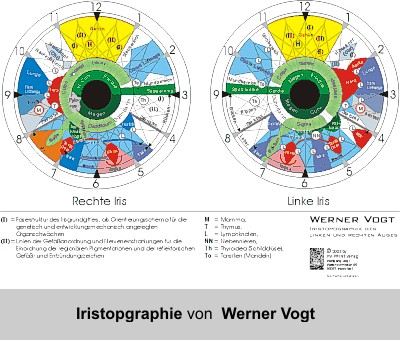

Suchen und Finden: Die Iristopographie

Die Iristopographie ist der jenige Teil der Iridologie, bei dem selbst unter den Iridologen eine gewisse Uneinigkeit herrscht. Kaum ein iridologischer Schriftsteller, der nicht eine eigene Interpretation derselben besitzt - so auch Werner Vogt. Ein Grund liegt, wie schon P. J. Thiel erkannte, darin, dass Péczely, auf den alle heutigen Iriskartographien (R. J. Bourdiol) zurückgehen, seine „empirischen Erfahrungen nur mit bunt durcheinander gewürfelten Ziffern in die beiden Iriskreise eingetragen“ hat, und dass alle Versuche die dabei vorgegebenen Organpositionen mit Hilfe der Kreisgeometrie zu präzisieren, alles andere als einfach sind. Ein zweiter Grund liegt in der Zahl der Organe, die von den verschiedenen Autoren als erkennbar erfasst wurden.

Als Drittes kommt die seit Liljequist von manchem geübte Aufnahme theoretischer Anschauungen in die Topographiegestaltung dazu. Bis heute gilt danach noch immer die von K. Schulte (1938) getroffene Feststellung: Die verschiedenen Systeme, „die man in der Irisdiagnostik als maßgebend anerkennen könnte, obgleich diese nur in Geringem, kaum in die Waagschale fallenden topographischen Unterschieden voneinander abweichen, bestehen fast jedes für sich. Nach dem einen oder an deren arbeitet dieser oder jener Augendiagnostiker und jeder Einzelne folgt seinem Meister.“ Dabei war für K. Schulte klar, dass die führenden Iridologen „ohne weiteres ein Einheitssystem und eine Einheits-Orientierungstafel schaffen“ könnten. Es gab ja auch immer wie der - leider vergebliche - Versuche dies zu erreichen. Geht man von rein anatomisch-physiologischen Gegebenheiten aus, so muss man erkennen, dass die Schwierigkeiten nicht nur bei den Iridologen liegen, sondern auch in den realen Verhältnissen. Nirgends zeigt sich dies deutlicher als bei den flecken- und flächenförmigen Pigmentationen. Sie gelten als topolabil, d.h. an keine bestimmte Lage gebunden. Man denke einmal an Farbstoffe, die sich in den Gefäßknäueln der Ziliarfortsätze ablagern. Sie können im Kammerwasser ähnlich wie in der Glomeruli der Nieren ausfiltriert werden und sich so als Depositionen auf der Irisvorderfläche niederschlagen. Farbstoffe können aber auch aus den Gefäßen des Irisstromas ausgeschieden werden, um dann das Stroma zu imprägnieren. Es stellt sich die Frage ob die Depositions- und die Imprägnationsfärbungen im gleichen Maße topolabil sind. Dazu kommt, dass bei der Melaninsynthese hormonelle und toxische, aber auch nervale Einflüsse möglich sind. Dies bedingt, dass es auch hier topolabile und topostabile Erscheinungsformen gibt. Dazu kommt noch, dass die Irisschichten (vordere Grenzschicht, Stroma und Muskulatur) unterschiedliche Innervationen haben und auch unterschiedlich strukturiert sind. Die vordere Grenzschicht ist eine relativ homogene Zellschicht. Das Irisstroma besitzt eine vom Fasernbogen - gitterartig angeordnete Grundstruktur. In diese Struktur sind die Gefäße systemgerecht eingeordnet. Gewebseinbrüche (Lakunen, Krypten) orientieren sich an dieser Form. Dies scheint für die Topographie deshalb von Bedeutung, weil zwischen der vor deren Grenzschicht und der dahinterliegenden Stromaschicht ebensolche Unterschiede gelten können, wie zwischen den periphersensiblen Zonen nach Freund und den metamerisch angeordneten Hautzonen. Was das bedeutet zeigt sich am besten an den Arbeiten von Heinrich Hense. Mit seiner Zeichnung vom „Nervenkreislauf in der Iris“ hat er die Raumgitterstruktur des Irisstromas vorweggenommen - ohne von ihr zu wissen. Vorweggenommen hat er auch die Erkenntnis, dass die Lakunen, Krypten und Defektzeichen sich an dieser Struktur orientieren. In klassischer Manier überzeichnete er seinen Nervenkreislauf mit der seit Péczely allein auf die Irisvorderfläche projizierten Topographie. Dabei zeigt sich dem kritischen Betrachter, dass beide nicht übereinstimmen.

All dieses Wissen hat Werner Vogt in seiner eigenen Iristopgraphie zusammengeführt und perfektioniert.

Das Wissen ist im Fluss und es wird weiter gehen

Auch hier gilt also Paul Looses Feststellung: „... dass die Augendiagnose noch keine abgeschlossene Wissenschaft ist“. Wie alle Diagnostik ist auch sie eine Semiotik. A. Michaelis definierte diese als: „... Kunst, Zeichen zu deuten und aus hervortretenden Erscheinungen und sinnlich wahrnehmbaren Merkmalen annähernd den kranken Zustand des Menschen festzustellen und richtig zu erkennen.“ Das bedarf, wie man mit Paul Loose ergänzen kann: „einer gewissen Kombinationsgabe, die imstande ist, das unendlich wechselvolle Bild, welches die Zeichen im Auge bilden, richtig zu erfassen und in die Krankheitsmöglichkeiten einzuordnen, die verschiedenen Zeichen in die richtige Beziehung zueinander zu setzen und nach klarer Einsicht in die Sachlage auch eine wirklich helfende Heilmethode vorzuschlagen“. Neben dem Blick ins Auge gehört dazu allerdings eine gute Anamnese, die es möglich macht, das Gestern mit dem Heute, das schon Durchgemachte mit dem aktuellen Beschwerdekomplex zu verbinden.